子供が発達障害って診断されて、これからどうしたらいいの?って思っていたら、

保育園から療育はどうですか?と勧められたお母さんも多いのではないでしょうか?

大丈夫。私も同じです。

この記事がおススメの人

・発達障害と言われ、療育を勧められた方。

・グレーゾーンと言われたけど、療育に通わせたいと考えている方。

・療育ってそもそもなんですか?と思っている方

初めて療育という言葉を知ったお母さんもいるのではないでしょうか?

そもそも療育ってなんだろう。どうしたら通えるの?療育って何?

何ができるのと思っているお母さんも多いと思います。

私は、数年前に子どもが自閉症スペクトラムと診断されました。

もともと自閉症と知的障害を持った従兄弟がおり、小さいころから交流がありました。

また、作業療法士として15年以上働き、周りの人に比べて発達障害に対して知識もあったつもりでいました。

そんな私も初めて保育園から療育を勧められた時にどうしたらいいのか分からなくなってしまいました。

この記事では、療育に通わせることを考えている保護者さんに、私が実際にどのように行動して、息子を療育に通わせるまでに至ったかを記載しました。

この時期を読めば、

療育に通うまでの手順がわかり、自分の近所の療育施設を探せるようになります。

私が療育先を決めるまでに、行ったことをぎゅっとまとめております。

発達障害と言われて、どうしたらいいかわからない方、グレーゾーンと言われたけど、療育を考えている方は、

まず、自治体の福祉課窓口に行ってみてください。

児童発達支援のサービスである療育を使うためには、

相談員さんを決め、申請書類を用意して、療育先を見学することが必要です。

少しでもスムーズに申請手続きを進めたい方は最後まで読んでください。

療育に通うために受給者証を取得しよう

児童発達支援のサービスを受けるためには、受給者証が必要です。

受給者証を取得するために市町村の福祉窓口で相談します。

その後必要書類を提出します。

支給申請書・障害児利用支援計画案・発達支援が必要とわかる書類(医師の意見書など)あと申請者と児童のマイナンバーです。

「発達支援が必要とわかる書類」は診断書でなくて大丈夫です。

診断はなくても、医師が発達に支援が必要と判断してくれれば、受給者証の申請ができます。

診断名が付くことことに抵抗がある親御さんも安心してください。

この受給者証を取得する際に提出する利用支援計画案ですが、

相談員さんとよばれる方に作ってもらうことが可能です。

指定の障害児相談支援事業所の相談支援専門員さんが作ってくださいます。

なので、まずはこの相談支援専門員さんと相談が必要です。

この方は福祉課の窓口でどなたか紹介してくださいと伝えるといくつか事業者さんを教えてくれるので、

連絡をしてみましょう。

相談員さんが支援計画案を作成し、申請書類の提出後、1カ月程度で受給者証の発行となります。

療育先を決める

療育先を決める時に考えることはいろいろあります。私が気にしたのはこの5つです。

- 通園のしやすさ

- 子どもに合った環境か

- 支援内容

- 施設の雰囲気と専門性

通園のしやすさ

療育に登園する際にまずは自分たちの生活スタイルと合うかを考えなければなりません。

仕事をしている方はなおさらです。始まりと時間と終わりの時間、場所によっては9時~3時と仕事をしていると通うことが難しい施設もあります。

また、登園のしやすさもバスがでている園もあれば、親の送迎が必須な場所もあります。

子供にあった環境か

個別療育か集団療育かにもよると思いますが、子どもが楽しめる環境かも確認が必要です。

障害の重症度や能力によって、子ども同士でも居心地が違います。

支援内容

どのような活動を主にしているのか、運動感覚など、身体機能や感覚統合の発達を促す活動が多い場所なのか、コミュニケーションや社会性を育むことに重きを置いているのか。

その施設の活動はどのようなものが多いのか確認するものよいと思います。

専門性と職員の配置

どのような資格を持っているスタッフがいるのか、子供の人数に対して職員の配置状況は十分かぎりぎりかなどです。

そして自分の地域にどんな療育先があるかを確認しなければなりません。

療育とは、児童発達支援の福祉サービスの一つです。

児童発達支援とは、

障害福祉サービスで0~6歳までの子どもで発達に課題がある未就学児に対して

日常生活の基本動作や社会適応能力を育むため制度の一つです。

サービスの利用のためには受給者証が必要となります。

費用は原則1割負担となります。

療育先の調べ方

療育先の調べ方は3つあります。

- 市役所の福祉課窓口で一覧を貰い相談する。

- 都道府県のHPまたは、住んでいる自治体のHPで確認をする

- 「WAMNET」を利用する

- 「LITALICO発達ナビ」を利用する

➀市町村の窓口・相談員さんに相談

市町村の窓口に相談をすると一覧をくれ、

住んでいる場所に近い事業所さんを紹介してくれることもあります。

また、相談員さんがいくつか見繕ってくれる場合も。

都道府県のHPを確認

HPで県にある児童発達支援の事業所を確認して、

自身が住んでいる場所や職場から近い場所に問い合わせして見学を依頼していく。

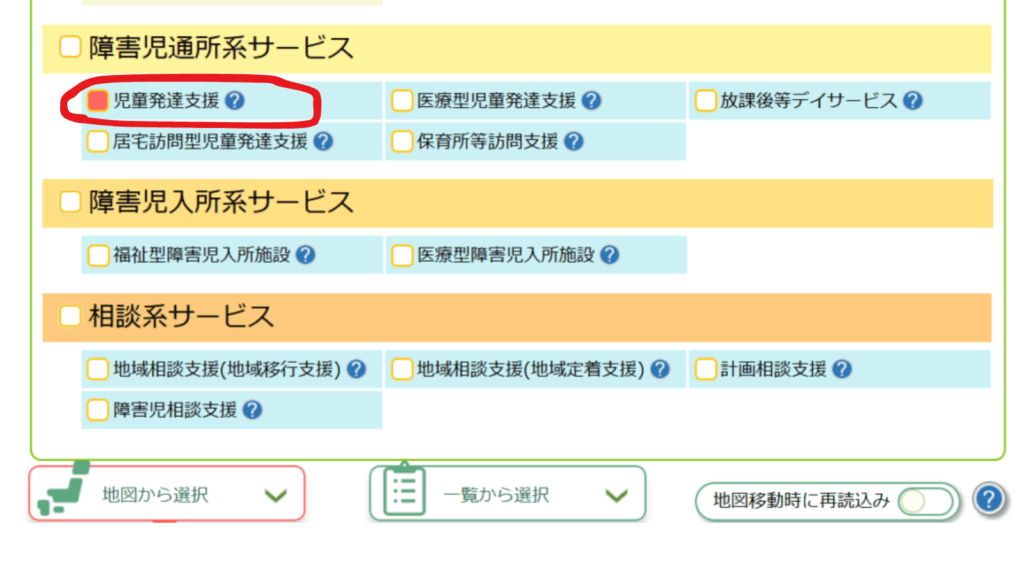

障がい者福祉サービス事業検索

障害福祉サービス事業所検索 – WAM NET

自分の住んでいる地域を検索します。

その中で児童発達支援を選択し、

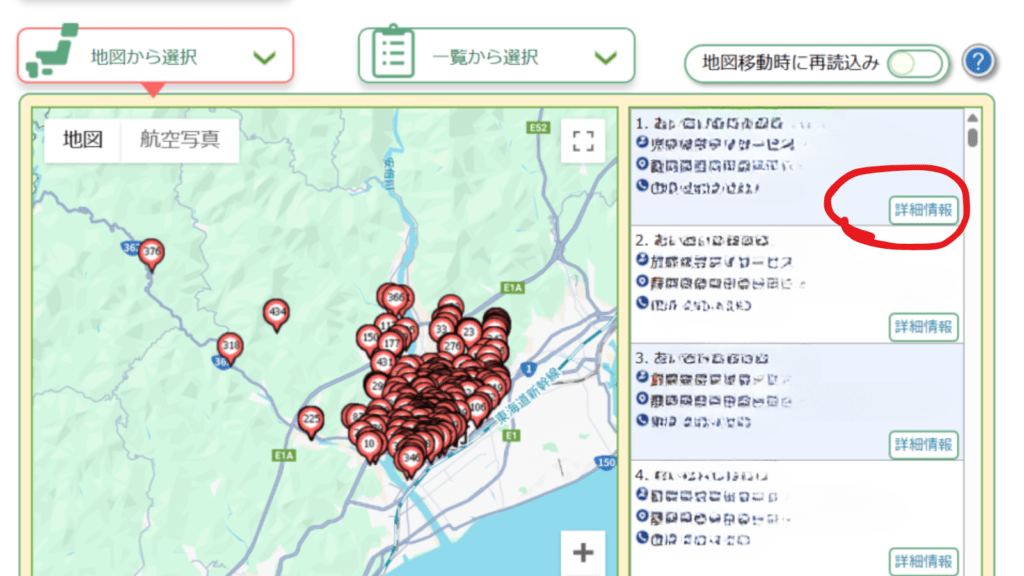

一覧や地図から事業所を探しましょう。

この中

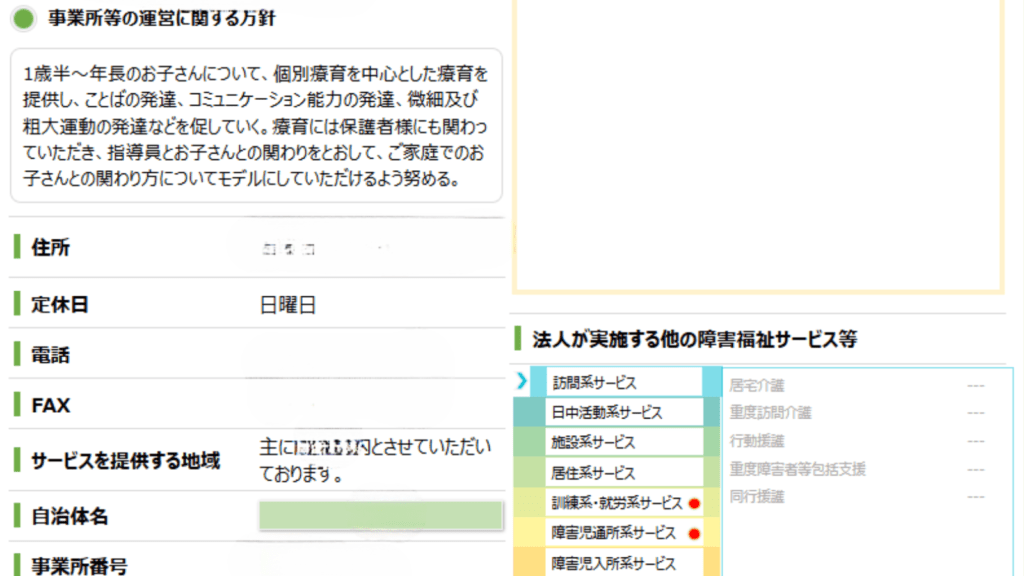

こんな感じで各事業者の情報がでてきます。

この詳細情報を押すと

職員の人数・職種・退職人数・採用人数などもわかります。資格保有者であれば、ある程度の経験年数がわかります。

他にも子育てサービスなどの情報もサイトに載っているのでおすすめです。

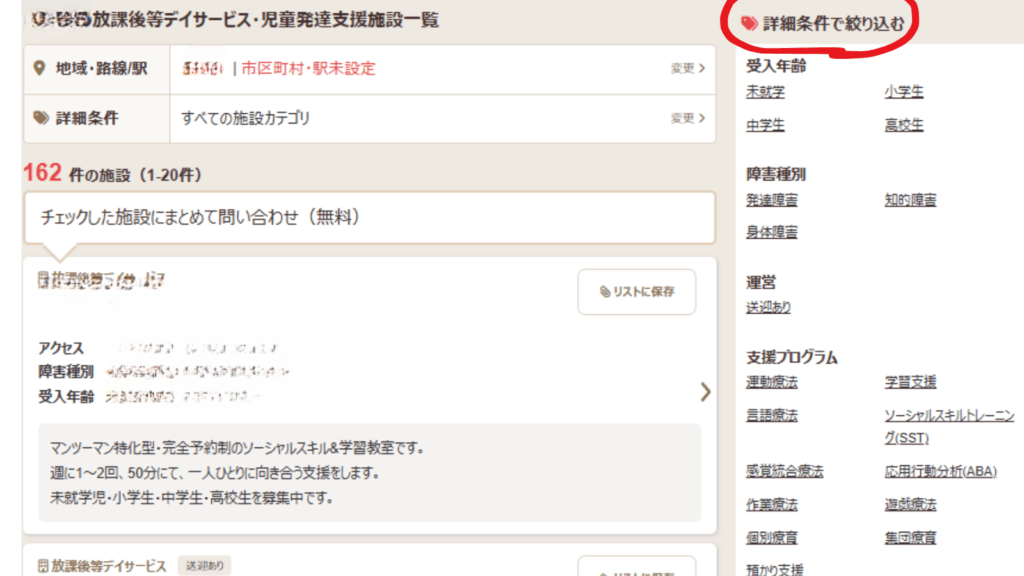

LITALICO発達ナビは検索

各施設をクリックすると運営している曜日や内容、職員のこと、職員のblogなども書いてあるので、雰囲気が伝わりやすいと思います。

このような情報も載っているので、詳細を確かめてみてください。

児童発達支援・療育の種類

療育の種類

療育は児童発達支援の中で子供の特性や発達の課題に対して支援をしていくサービスです。

目的は発達に課題がある子供やその可能性がある子供に対して、

困りごとの解決や社会参加を目指すことです。

コミュニケーション、行動、身体機能に注目して個々に合った支援を計画し、

家族へのサポートも行います。

療育には、

- 個別療育

- 小集団療育

- 集団療育

- ソーシャルスキルトレーニング

その子の課題に応じてオーダーメイドの支援が提供されます🌞

個別療育

1対1で苦手分野の克服や得意分野を伸ばしていくことを目指します。

小集団療育

2~3人で協調性や社会性を育む活動を行います。

集団療育

5~10人で協調性や社会性、感情のコントロールやコミュニケーション能力の向上を図ります。

ソーシャルスキルトレーニング

社会的ルールや対人スキルの習得を目指します。

小学校入学前に療育を始めた我が子は集団療育にいきました。小学校に上がるための練習と2~3人の集団では本人も大きく困ることはなく過ごせていたからです。

小学校の人数が30人程度で、保育園の人数が20人程度でした。

なので、全て療育に通うと療育先で10人だったのが、

小学校に入学すると30人の集団に入るということになるので、

それは本人にとっても負担になると思いました。

そのため、並行通園という手段をとり、

今まで通っていた保育園と療育先に通うことにしました。

専門職っていた方がいい?作業療法士いる?

作業療法士がいるからここにしようと思っても新卒の作業療法士の場合もあるかもしれません。

経験年数が多いから大丈夫そうと思っても、

小児分野の経験がない場合もあります。

専門職の経験などが気になる場合は聞いてみるといいと思います。

見学の際に、

「小児分野での経験は何年ですか?」

「児童発達支援に関わって何年の方が多いですか?」と尋ねてみるといいと思います。

作業療法士は小児リハへの就職を希望しても

病院でも募集しているとこが少なかったり、

経験年数がないと受け付けていなかったりします。

小児分野で働く作業療法士は作業療法士全体の何パーセントだという情報はありません。

でも、私の周りでは小児分野で働く作業療法士は少ないです。

そう考えると

小児・福祉分野で働いている作業療法士は経験があるだけで、貴重です。

新卒の方でも小児リハビリを目指す人は小児リハビリに携わりたい。

そんな強い情熱をもって関わっている人が多いのでご安心ください。

まとめ

療育に通わせたい‼そう思ったら、まずは市町村の福祉課に相談。

「児童発達支援のサービスを利用したい」と伝え、

書類等のもらい説明を聞く。

医師に意見書を依頼・児童発達支援の相談員さんを探す・療育先を検討しておく。

通所受給者証を取得し、療育先を見学・決定して、

支援先・相談員さん・市役所の人などと面談。

通園できるようになるという流れです。

その中で私からお伝えしたいこと…。

子供の特性・自宅での大変なことを何回も関係者に話をするので、

正直メンタルやられます。

私は電話で2回(手短) 直接4回(30分以上)

本当は最終的に関係者が集まり話をする会が設定する予定だったけど、

相談員さんが私だけで大丈夫ですと言ってくれたので、なくなりました。だから5回?

子供の大変なところ、保育園から指摘されたところを話しました。

本当に辛かったです。紙面で記載するので、共有してくださいってレベルでした。

私は、相談員さんを決める前に自分で事業所を探してしまったりしたので、余計に増えたかもしれませんが、

みなさんもこのくらい話すかもと心構えをしておくと少しは楽かもしれません。

みなさんが素敵な療育先を見つけて、少しでも安心して子育てができることを願っています。